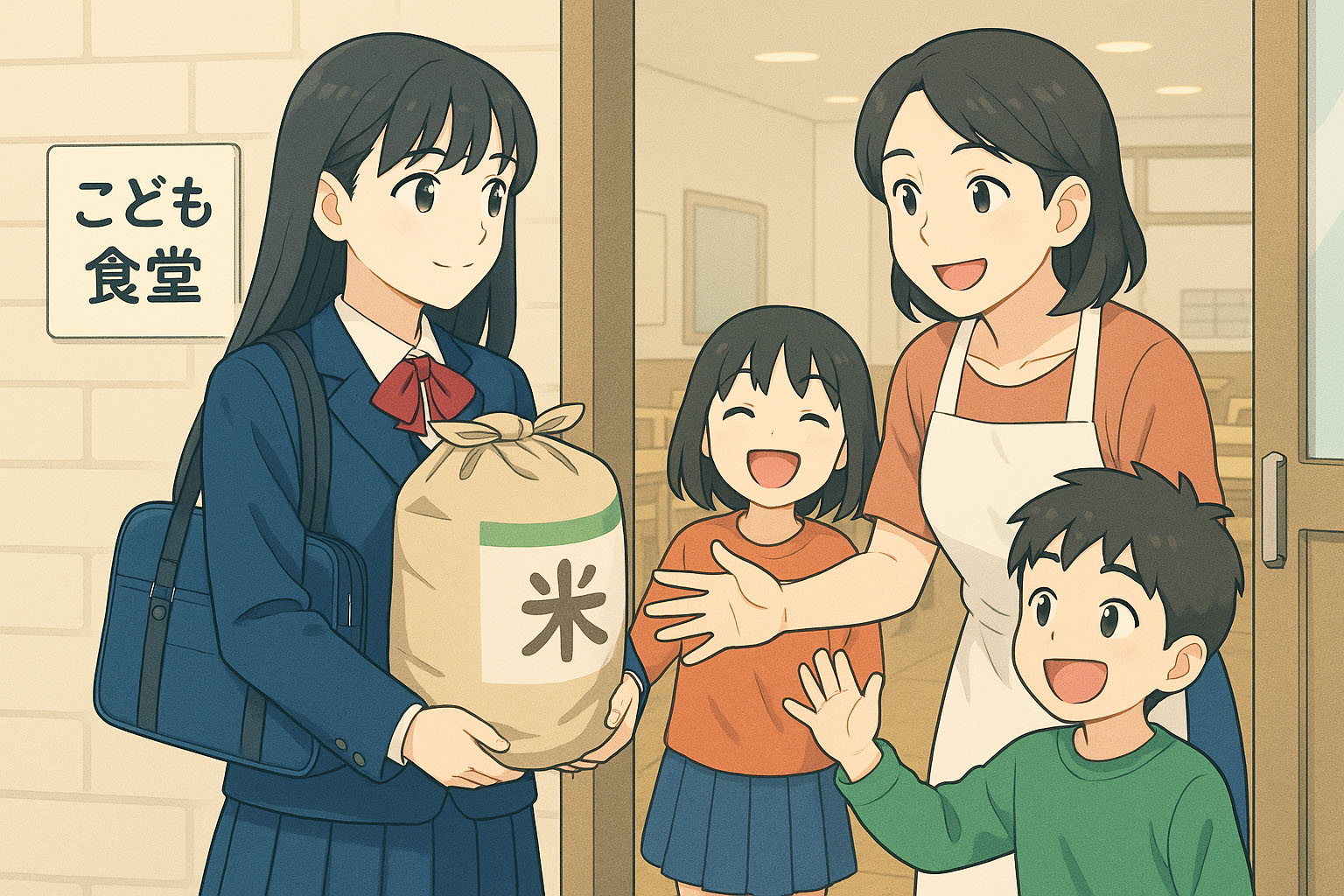

自習室での勉強時間が【お米】になって、こども食堂に届けられる!?そんなちょっと不思議で、とてもやさしい仕組みが、三田市あかしあ台にある自習室の「GIFT」から生まれました。

学ぶことが、誰かの食を支えることにつながる「1分1粒プロジェクト」。今回は、この取り組みに関わる高校生たちの声と、プロジェクトの仕掛け人・八木先生の想いを伺ってきました。

スポンサーリンク

「1分1粒プロジェクト」って、なに?

「勉強時間1分が、お米1粒に換わる」

そんなユニークな発想で、子どもたちの【ごはん】を応援する取り組みが、今回ご紹介したい「1分1粒プロジェクト」です。

このプロジェクトを立ち上げて運営しているのは、三田市あかしあ台にある会員制自習室の「GIFT」。ここで会員の皆さんが勉強した時間を「1分=お米1粒」として集計して、そのお米がこども食堂に毎月、届けられています。

つまり、誰かが勉強したその分だけ、誰かの食卓があたたかくなる。そんなふうに、学びと支援がつながる仕組みなんです。

勉強される方々にとっても「自分の努力が、誰かのためになる」って実感できるとちょっと嬉しいし、ちょっと誇らしい。やる気アップにもつながりますよね。

「子どもがごはんの心配をせずに、安心して学べる世界をつくりたい」。

今回は、そんな取り組みに参加している学生さんの笹江(ささえ)さんと根来(ねごろ)さん、そして「GIFT」と、同じフロアに隣接する学習塾「enn x share」の両方を運営する八木先生に、お話を伺ってきました。

自分の勉強が目に見える形で誰かを支えられるって、ちょっと嬉しい

── 笹江さんが「1分1粒プロジェクト」を知ったきっかけは何だったんですか?

笹江さん:八木先生から「こういうプロジェクトを始めるよ」って教えてもらったのが最初です。わたし、将来は保育士さんか幼稚園の先生になりたいなって思っていて、幼児教育に興味があるんです。そういうのもあって、「あ、ちょっと関わってみたいな」って思いました。

── 具体的にプロジェクトのどこに興味を持って「関わってみたいな」って思ったんですか?

笹江さん:こども食堂と関われたり、お米を届けたり、「勉強を地域の貢献につなげられるようなことをやるよ」って先生から聞いて、面白そうだなって思ったんです。

いつもみたいに机に向かって勉強するだけじゃなくて、もっと広い意味での学びとか、経験ができるかもしれないなって。

── 今は、どんなふうにプロジェクトに関わっているんですか?

笹江さん:まだこども食堂には行けてないんですけど、「Agrico(アグリコ)」さんっていう、神戸市北区にある農家さんに行って、お話を聞いてきました。

最近ニュースでもよく見るお米の問題について、詳しい話を教えてもらって。「今の政府のコメ対策って、そういうことなんや」って、初めて知ることがたくさんあったんです。

メディアで見たことをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、自分で少しでも状況を知ってから、ちゃんと考えたいなって思うようになって、すごく勉強になりました。

── 今後、やってみたいことや、関わってみたい場面はありますか?

笹江さん:そうですね、いつか実際に、こども食堂にお米を届けに行ってみたいなって思ってます。

うちの母が、こども食堂の料理を作るボランティアをしていて、前に何度か一緒に行ったことがあるんです。でも、このプロジェクトを通してはまだ行けてなくて。

お米を届けることを通して、そういう場所に集まる子どもたちのこととか、いろんな環境の違いとかも知れたらいいなって。直接、関わることで、もっと自分事として考えられるようになる気がしています。

── 「1分1粒プロジェクト」のことを、同じ世代の学生や地域の人たちに伝えるとしたら、どんなふうに伝えたいですか?

笹江さん:このプロジェクトって、自分が勉強した「1分」が「お米1粒」になるっていう、目に見える形で誰かを支えられる、誰かのためにもなる広がりが、すごくいいなって思うんです。自分が頑張ったことが、誰かの役に立ってるって実感できて、勉強のやる気にもつながるし。

「みんなが幸せになれるつながり」があるこのプロジェクトを、もっとたくさんの人に知ってもらいたいな、って思ってます。

見守ってくれて嬉しかったことを、今度は自分が

── 根来さんは将来、どんな夢がありますか?

根来さん:まだ具体的に決まってるわけじゃないんですけど、英語がどちらかというと得意なので、国際関係の仕事に就けたらいいなって思ってます。

── 笹江さんは将来、子どもと関わる仕事をしたいということでこども食堂に興味を持ったそうですが、根来さんはそういう進路ではないのに、なぜこども食堂に関心を?

根来さん:わたしが小学生のとき、地域の人たちが放課後に学校に来てくれて、見守りをしてくれてたんです。その時間がすごく楽しかったんですよね。だから今度は、自分が見守る側として関われたら楽しそうだなって。

あと昔、キャンプに行ったときに大学生のお兄さんお姉さんと一緒に過ごしたときに「自分もああいうふうに、誰かの役に立つ側になれたら楽しそうやな」って思ったのも、きっかけです。

── 子どもと関わる仕事じゃなくても、誰かのために何かをしたいっていう気持ちが強いんですね。

根来さん:そうですね。なんか人と直接、関わることができることがいいなって思ってます。あとじつは、今も地域のコミュニティセンターで、小学生が放課後に宿題をしに来るのを、週に1回くらい見守るボランティアもやってるんですよ。

── そうなんだ!そういうボランティアをやってみたいって思ったのも、子どもの頃の体験があったからなのかな?

根来さん:そうですね、子どもの頃に自分がやってもらってうれしかった経験があったから、その恩返しみたいな気持ちがたぶん、一番の動機なんだと思います。

── そういう気持ちが次の世代につながっていくのって、すごくいいですね。今、関わっている子たちもきっと将来、誰かを見守る側になるかもしれない。あと、今回の「1分1粒プロジェクト」のことを、同世代の友達に話したことはありますか?

根来さん:あります!「塾とお米って、普通は全然関係なさそうに見えるやん?でも、自分の勉強時間がお米になるって、めっちゃ変わった発想でおもしろいやろ〜?」って、そんな感じで友達に話しました(笑)

学びと食をつなげて、地域にやさしい循環を

── 八木さんがそもそも、「1分1粒プロジェクト」を始めようと思ったきっかけは何だったんですか?

八木先生:自分が30歳を過ぎて親になった頃から、漠然と「社会のために何かしたい」と思うようになりました。特に、子どもにお腹いっぱい食べさせてあげられない親御さんの気持ちを想像すると、胸がギュッと締め付けられます。そういう親子の力になりたいと思ったのが、最初のきっかけでした。

そこからあれこれ思いを巡らせて、自分の得意分野である「学び」を通じて、子どもたちの「食」を支援できたらと考えて、勉強時間をお米に換える仕組みを思いついたんです。

「1分=お米1粒」って、すごくシンプルでわかりやすいじゃないですか。それに「おにぎり60個分になったよ」って言われると、自分の頑張りがより可視化されるし、こども食堂の子どもたちがおにぎりを美味しそうに食べてる様子まで想像できる。

実際、「プロジェクトのおかげであと1時間、自習を頑張ろうって思えた」って声もあって、自分の頑張りが誰かのためになってるって感じられる仕組みになってきてるな、と思います。

── 実際には、どんな仕組みでお米が届けられているんですか?

八木先生:「GIFT」の会員様と塾生の毎月の勉強時間を集計して、「1分=お米1粒」に換算して、その分のお米を農家さんから直接購入してるんです。それをこども食堂に届ける、という流れですね。

だいたい毎月、合計で約3,000時間分の勉強があって、それがお米でいうと約4kg、おにぎりにすると60個分くらいになってます。

── このプロジェクトを通じて、参加する人たちにどんなことを感じてもらいたいと思っていますか?

八木先生:まず、自習室の利用者様には「もうちょっとだけ頑張ってみようかな」って思えるきっかけになってほしいですね。勉強って、自分のためだけじゃなくて、誰かのためにもなる。そう感じられると、やる気にもつながるし、勉強の意味を見つけるヒントにもなると思うんです。

農家さんにとっては、お米や食に対する想いを伝えるきっかけになっていますし、それを聞いた学生たちが、農業の現状や世界の食の問題に興味を持つようになってきています。食のリテラシーが育っていくのを感じる場面も増えてきましたね。

こども食堂では、お米がご飯になって提供されるだけじゃなく、それを渡す中で会話が生まれたり、人とのつながりができたりしてるんですよね。実際に「お米を大切にしたい」とか「食べられることに感謝しようと思えた」っていう声も聞いていて、わたしとしてもすごくうれしいです。

八木先生:あと将来的には、こういう小さなつながりを積み重ねながら、自然に手を差し伸べ合えるような共助の文化を育てていきたいなと思っています。地域の事業者さんたちと一緒に、「小さな幸せの経済圏」みたいなものを広げていけたらいいなって、そんな事も考えてますね。

さいごに

「1分1粒プロジェクト」のお話を聞いてスゴいなぁって思ったのは、「勉強時間をお米に換える」という、あまりにもユニークな仕組みでした。こんな発想、なかなか出てきませんよ。八木さんのアイデア力に驚かされました。

でも、さらに印象に残ったのは、それを実際に「自分ごと」として行動している高校生たちの姿です。

「勉強って自分のためだけじゃなくて、誰かのためにもなるんやって思えた」

「子どものころ、地域の人に見守ってもらった経験があって、今度は自分が誰かの役に立ちたい」

そんな言葉が、ごく自然にポンポンと出てくることに、正直ちょっと驚きました。自分が高校生の時、はたしてそんな事を考えながら行動してただろうか……って(笑)

地域の中にある学びの場が、やさしい支え合いのきっかけになっていく。この静かな循環が、もっとたくさんの地域の人に届いていくといいなぁ、と思えたインタビューでした。

個人的にも、この「1分1粒プロジェクト」の今後の展開にすごく興味があるので、引き続き追っかけさせていただきたいな、と思ってます!

プロジェクトに賛同いただける「GIVER」を募集しています

今回ご紹介した「1分1粒プロジェクト」が目指す、「小さな幸せの経済圏をつくり、その中で子どもがご飯の心配をせず学べる世界をつくる」という趣旨に賛同・協同いただける事業者さま(GIVER)を募集されています。詳しくは、下記の記事をご覧ください。